{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

{{ v.price }} ¥{{ v.price }}

从“佛门CEO”到戒牒注销,释永信的跌宕半生,折射出宗教与资本纠缠的时代困局。

1965年,安徽颍上县农家少年刘应成怀揣武术梦踏入少林寺。彼时的少林寺“野草齐腰,仅存十余老僧”,全然不见武侠世界的恢弘。

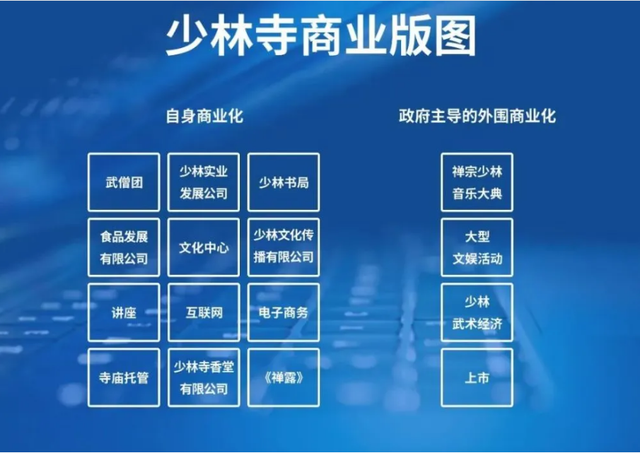

释永信执掌少林寺26年,构建了一个横跨文旅、地产、健康的资本网络:

1. 核心收入引擎

2. 海外扩张争议

澳洲分寺项目含禅院、四星级酒店及高尔夫球场;美国分寺实行会员制收费,每小时超15美元。网友诘问:“弘法需要五星级酒店?”

3. 资本运作迷雾

2022年少林关联公司“铁嵩科技”以4.52亿竞得郑州商业用地,股权穿透后指向释永信控股公司。同年其名下关联企业达18家,投资总额近8000万,与《宗教活动场所财务管理办法》禁止商业投资的规定形成张力。

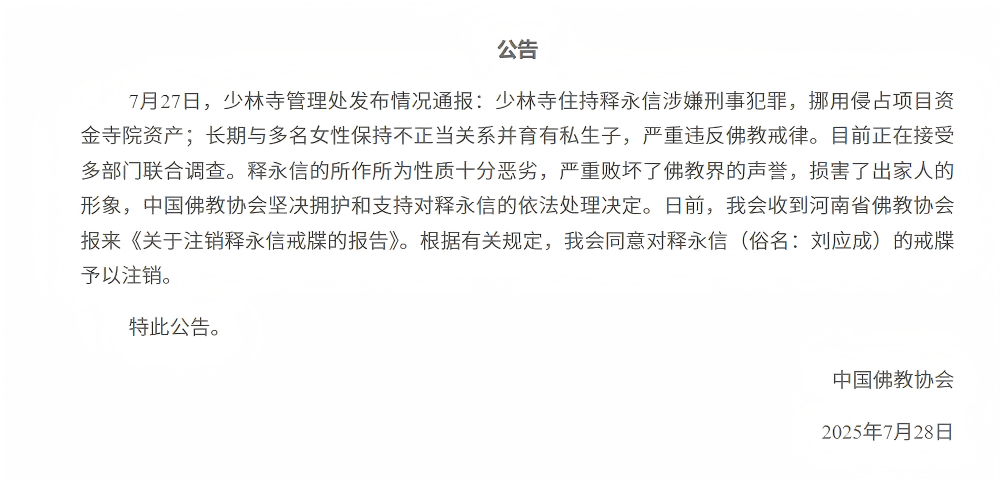

2025年7月27日,少林寺管理处通报释永信涉嫌刑事犯罪:

历史举报的回响:

少林寺的商业化曾被视为传统文化复兴的范本,而今深陷三重困境:

1. 宗教本质的迷失

当“禅修班”收费8888元、方丈书法拍卖成噱头,人民网曾犀利点破:“宗教精神弱化,买卖噱头强化”。信徒追问:当方丈一边宣讲无欲无求,一边掌控数十亿资产,信仰的纯粹性何在?

2. 监管与透明的缺位

《宗教活动场所财务管理办法》明令禁止商业投资,但寺院资金流向长期未公开。2022年调查发现素饼厂年收入3800万未入公账,关联交易疑云重重。

3. 国际形象的折损

少林寺在全球60余国设文化中心,本是国家文化输出标杆。而今外媒聚焦“涉刑方丈”,禅武文化的美誉度被丑闻稀释。

释永信的成败揭示文化品牌化的核心矛盾:

“少林”二字的商业价值源于1500年的宗教积淀,但当资本逻辑碾压信仰底线,文化IP便成无根浮萍。

品牌研究显示,真正的文化品牌需以核心价值为锚:

千年古刹的钟声依然回荡,但少林的商业传奇已随释永信的袈裟一同褪色。

当澳洲分寺的推土机仍在轰鸣,当武僧团的抖音直播再度开启,少林寺站在了历史岔路口:是重归“农禅并重”的朴素本源,还是在资本游戏中彻底沉沦?答案将决定这块金字招牌究竟是无价的文化遗产,还是又一件被过度消费的世俗商品。

(本文由“名牌商务网”特约评论员撰稿,引用数据综合自公开报道及少林寺关联企业工商信息,如有侵权,请联系我们删除)

内容声明:本网站发布的图文/视频以原创、转载和分享为主,如涉及侵权请立即告知,我们将在24小时内删除。

立场声明:文章观点仅为作者独立见解,不代表本平台立场。如需协助请联系:400-616-8998 或 kefu@mingpai.cn

版权声明:标注"来源:名牌商务网"的内容,版权归属本平台。未经书面授权禁止:转载、摘编以及商业性使用

授权使用:已获授权内容须标注来源,违约者将承担法律责任。